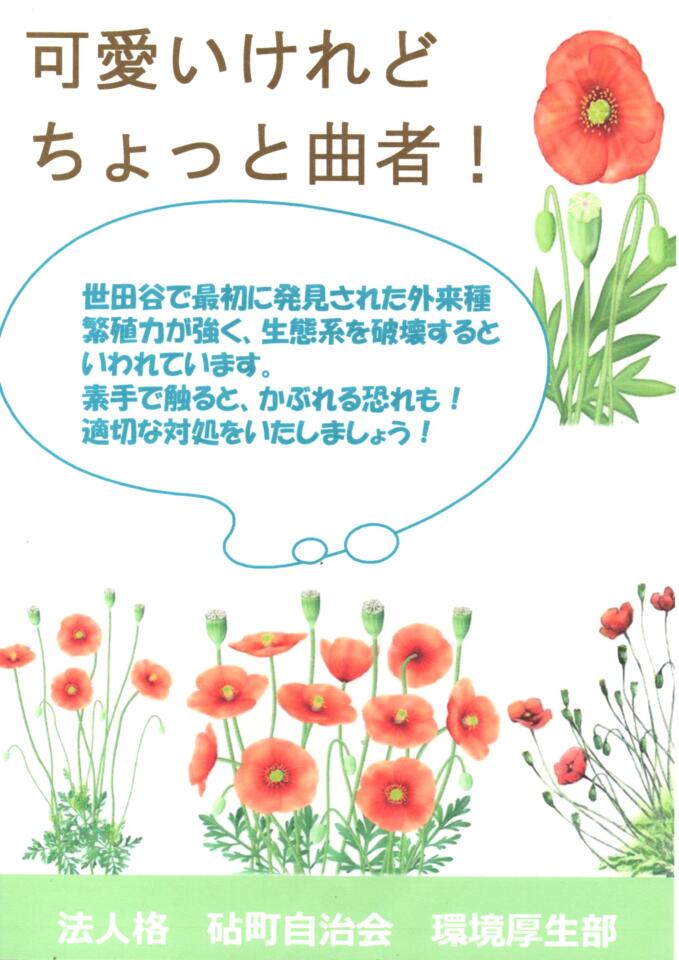

ナガミヒナゲシにご注意ください!

桜が散って、ハナミヅキが咲き始めました。城山通沿いには、ツツジの花も咲く準備をしています。花いっぱい、緑いっぱいのこの地域ですが、心配な花も咲き始めました。可愛いけれど、ちょっと曲者!気がつくと、道端や花壇に見かけることの多い、オレンジ色の風に揺れる花。ナガミヒナゲシという、外来種の草花です。

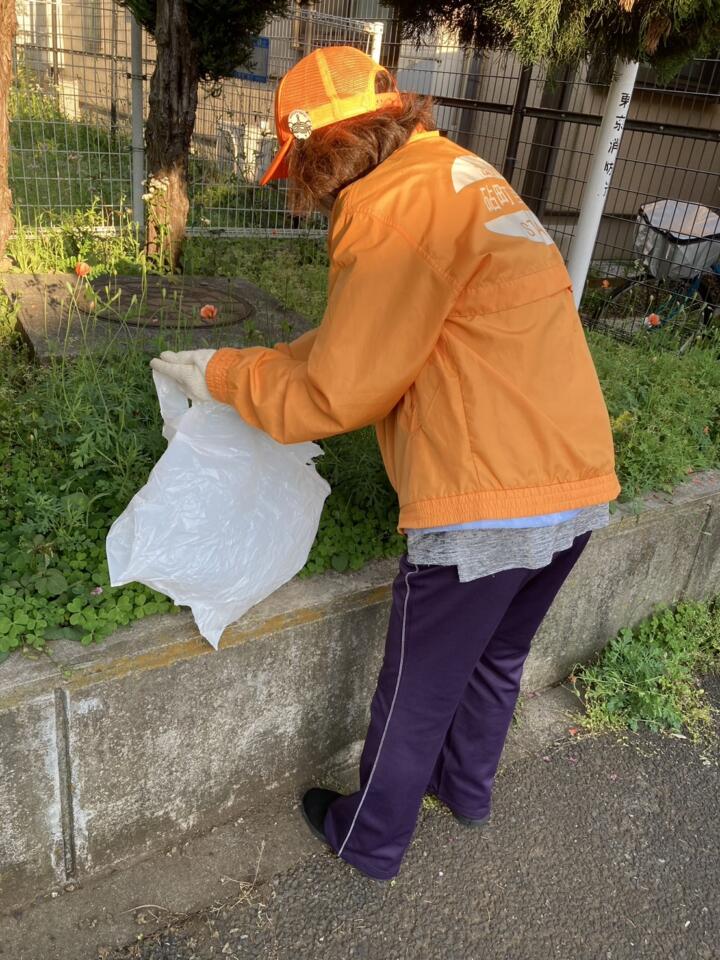

ナガミヒナゲシは、日本では、1961年に世田谷で最初に、発見されました。本来はその地域に生息・生育していなかったものが、人間の活動によって持ち込まれたものを外来生物と呼びます。渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来種には当たりません。外来種の中では、セイヨウタンポポやセイタカアワダチソウが有名です。その他、牧草として外国からやってきた、シロツメクサ、金魚の水草でおなじみのホテイアオイや、アメリカザリガニなども外国起源の生物です。このナガミヒナゲシ、繁殖力が強く、生態系を破壊してしまう恐れがあるそうです。抜き取りや刈り取りなどの防除方法が推奨されていますが、かぶれる恐れもあるので、ご注意を!

ナガミヒナゲシは、地中海沿岸地域の外来種で、花壇やアスファルトの隙間などに生えていて、長い茎を持つオレンジ色の可愛い花です。繁殖力が強く、ほかの植物の成長を妨げる成分を放出することから「生態系に影響を与える植物」とされています。なんと、1つの個体で最大16万粒ほどの種を放出するそうです。

花言葉は、「なぐさめ」「癒し」「平静」などと穏やかなものですが、アルカロイド性の有毒物質が含まれていて、素手で触ったりすると手がかぶれるおそれがあります。しかし、栽培を禁止する特定外来生物には指定されていないようです。

反対に、日本から外国に渡った外来種の例では、「ススキ」や「葛」があります。

アメリカで増えすぎた葛は、動植物や建物を破壊して、「南部を飲み込んだつる」 「グリーンモンスター」というありがたくない別名をもらっているそうです。日本では食用として重宝されるワカメも、海外では食用としないので、大変迷惑な外来生物として問題になっているそうです。

可憐に風に揺れているナガミヒナゲシを見て、外来生物について、すこし考えてみませんか。

それにしても、このナガミヒナゲシ、自治会のイメージカラーと同じオレンジ色!

(環境厚生部 部長 A)