それ 自治会でやっています!

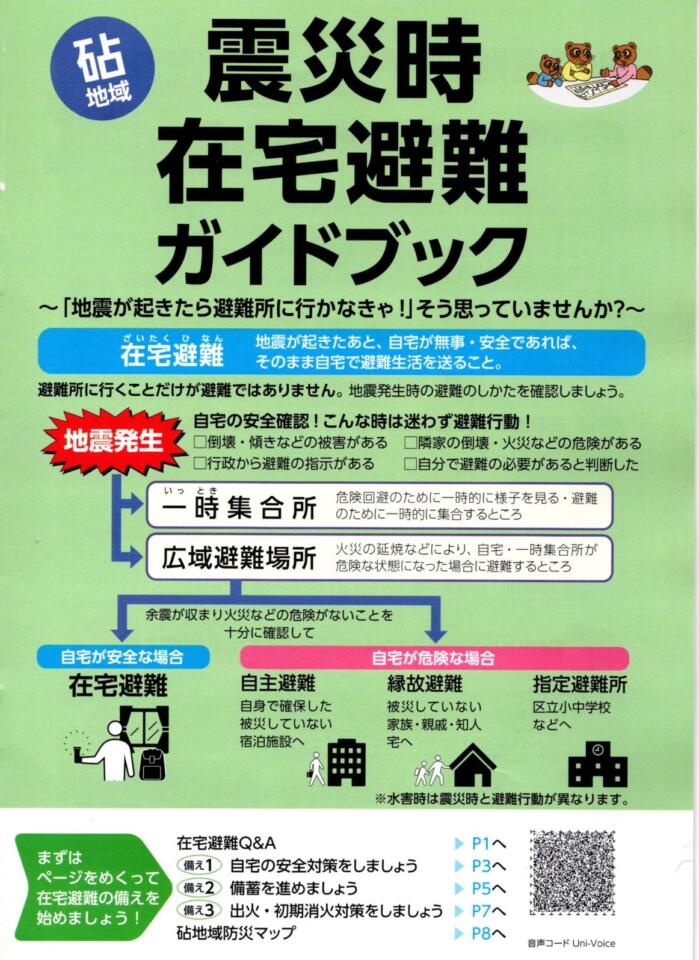

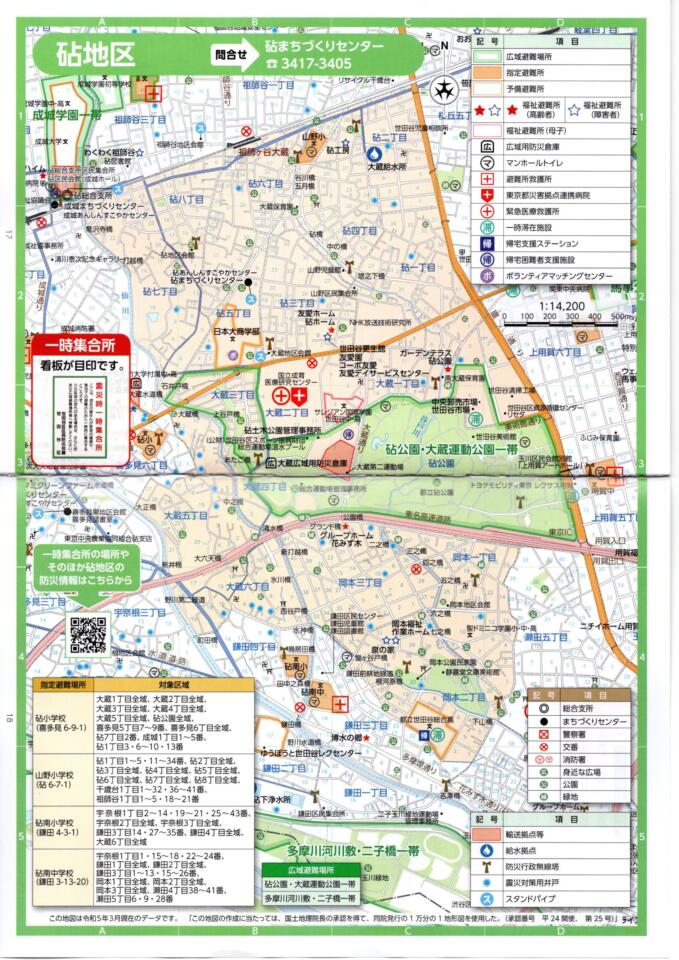

震災時在宅避難ガイドブック、お手元に届きましたでしょうか。世田谷区砧総合支所地域振興課 地域振興・防災担当の編集発行となっております。近頃、街路消火器にも「震災時 自宅が無事なら 在宅避難」とステッカーが貼られ、在宅避難の準備がより重要となってきています。区民の数に対して、避難所の収容人数は限られています。避難所は、どうしても自宅で生活が出来ない人のためのものです。今回配布された「震災時在宅避難ガイド」の内容をよくお読みになり、準備を進めてください。当自治会でこれまで取り組んできた活動の中で、参考になる物、お役に立てるものがありますので、ご紹介いたします。

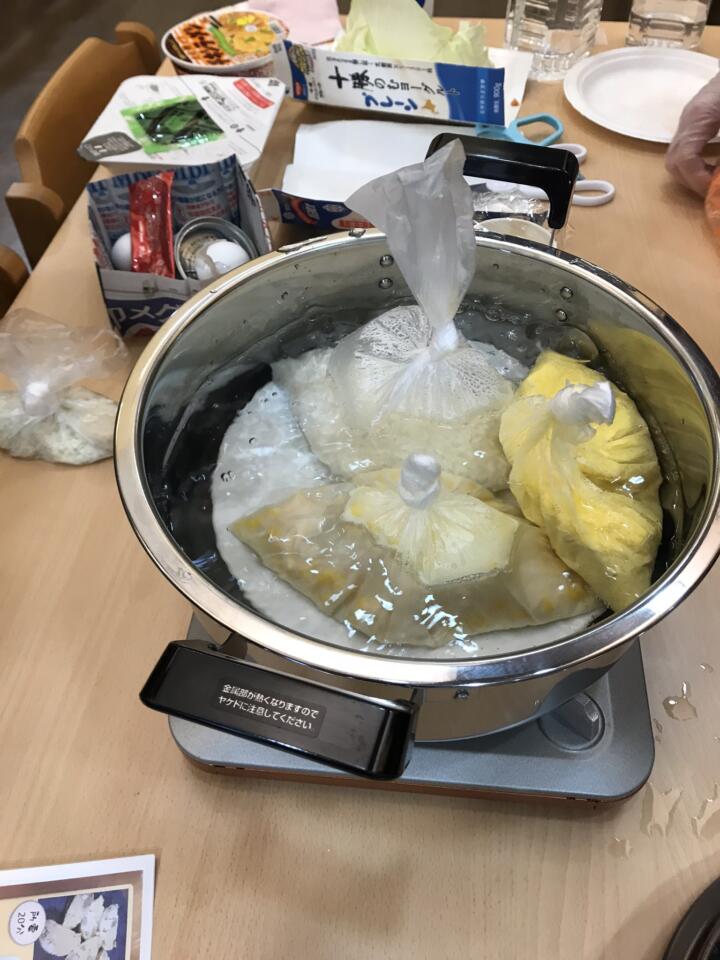

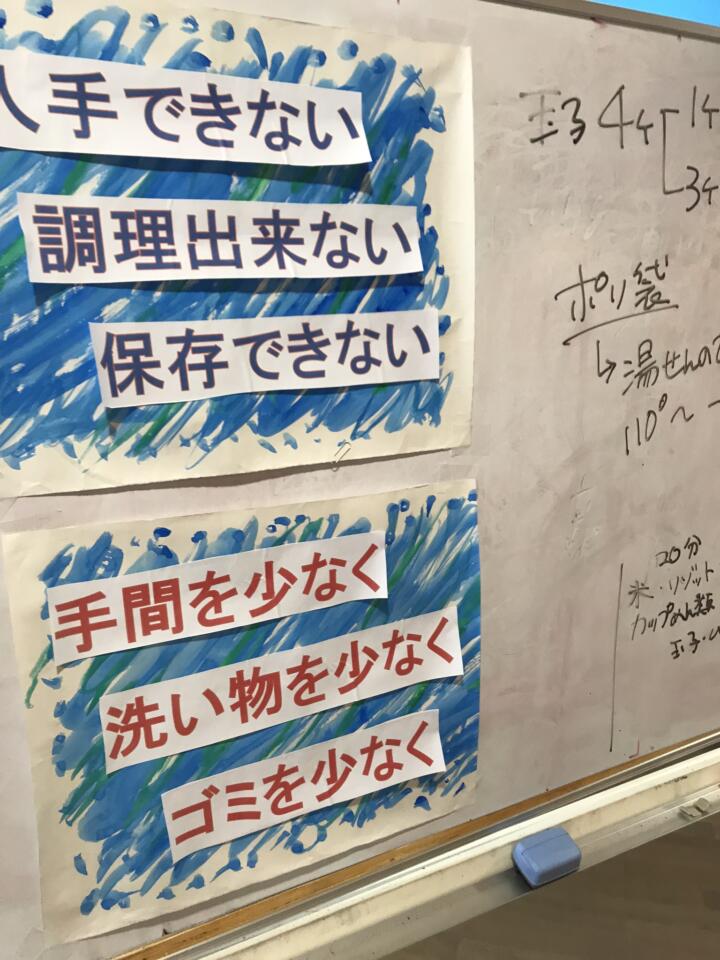

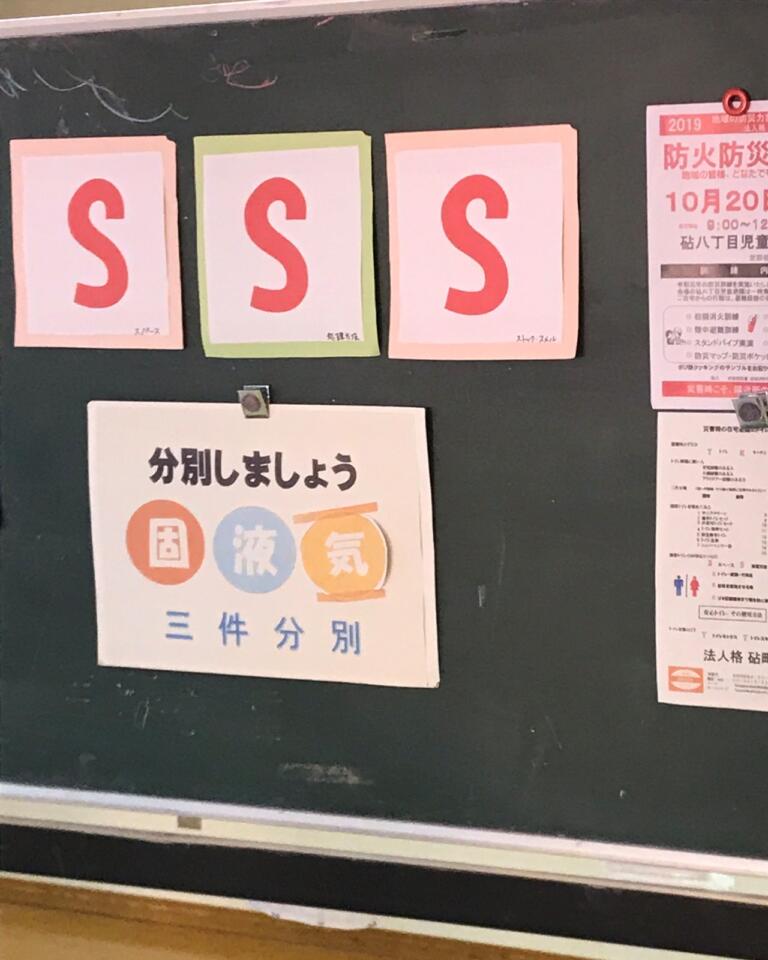

備えQ2の「備蓄を進めましょう」のうち、食料の備えに関してです。ローリングストックはもちろんの事、手元にある材料だけで、食事を作る「非常食・防災食ランチ会」と称して、ポリ袋調理の講習会を何度も開催してまいりました。会員の皆様と実際に作って食べてみました。非常食・災害食と呼ばれるものだけではなく、平時でも、災害時にも食べられる、常災兼備食のリストも配布しました。長期保存のきく物を、ストックしようという考えです。「我が家では、こんなものを備えている」「これは長期保存がきくので、常備しています。」「乳児や高齢者、病人がいるので、それに対応する食品を備えなくては」「普段から、ポリ袋調理をして慣れておくことが大事だわ。」など、参加者の情報交換も盛んに行われました。思ったよりおいしい、非常食・防災食を作って、試食してみる、有益なランチ会なのです。

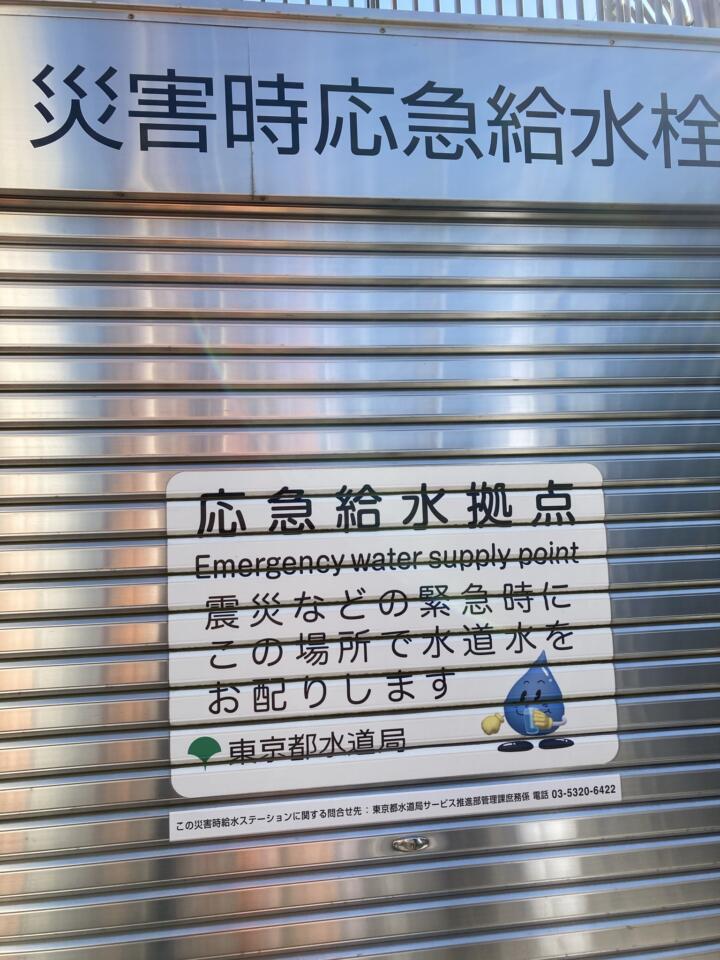

また水の備えは、一日一人3リットル。それに家族分×7日分と言われています。これが実際の飲料水の必要量だそうです。震災時に飲料水が配られるという、災害時応急給水拠点に行ってみてました。必要量の飲料水を自宅まで運搬する大変さを知りました。自宅に汲み置きの水を備蓄することが、いかに重要かも実感することが出来ました。このような体験は、個人ではなかなかできない、自治会ならではのいい機会だったと思います。

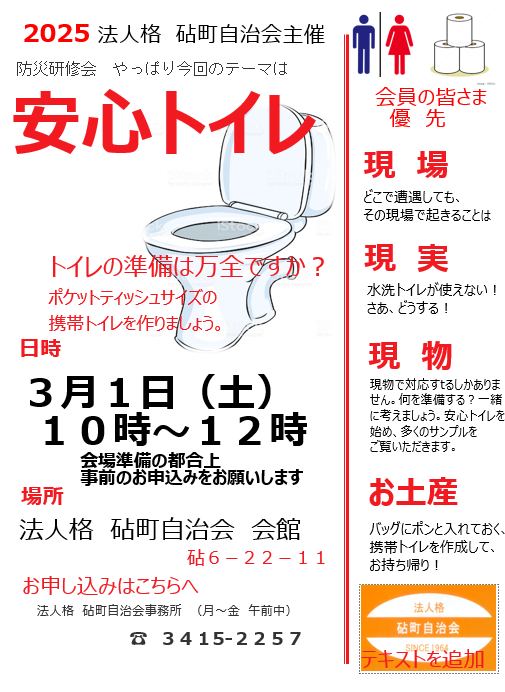

トイレの備えに関しては、自治会としては2016年より取り組みを始め、防災訓練、講習会などで、会員の皆さまに実物を提示して、お知らせしています。「安心トイレ」と名付けた携帯トイレを、会員の全家庭に配布いたしました。また、「アートイレ」と呼ぶ、壁掛けトイレを作成して、携帯トイレの構成要素を知っていただく、ワークショップなども開催してきました。外出時に持ち歩く、ポケットティッシュサイズの、携帯トイレも作成してみました。

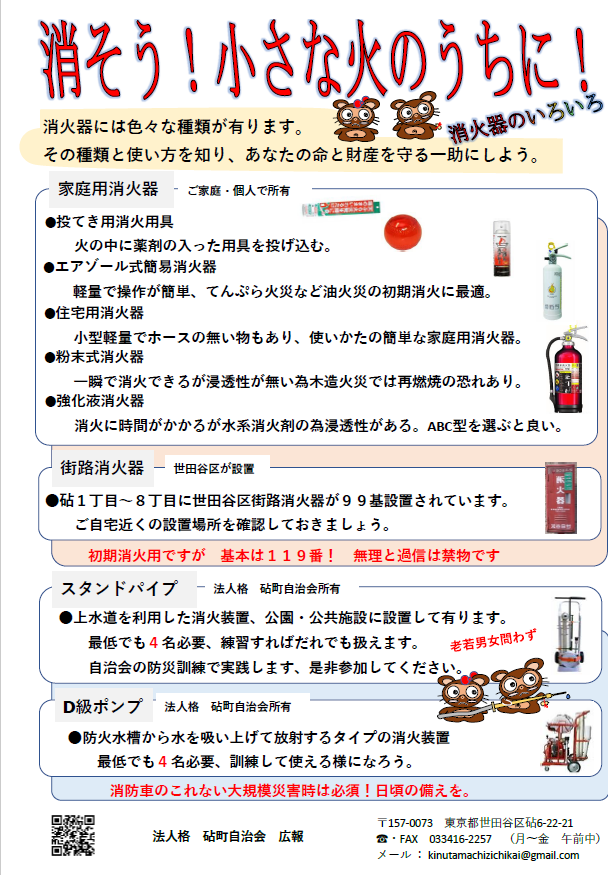

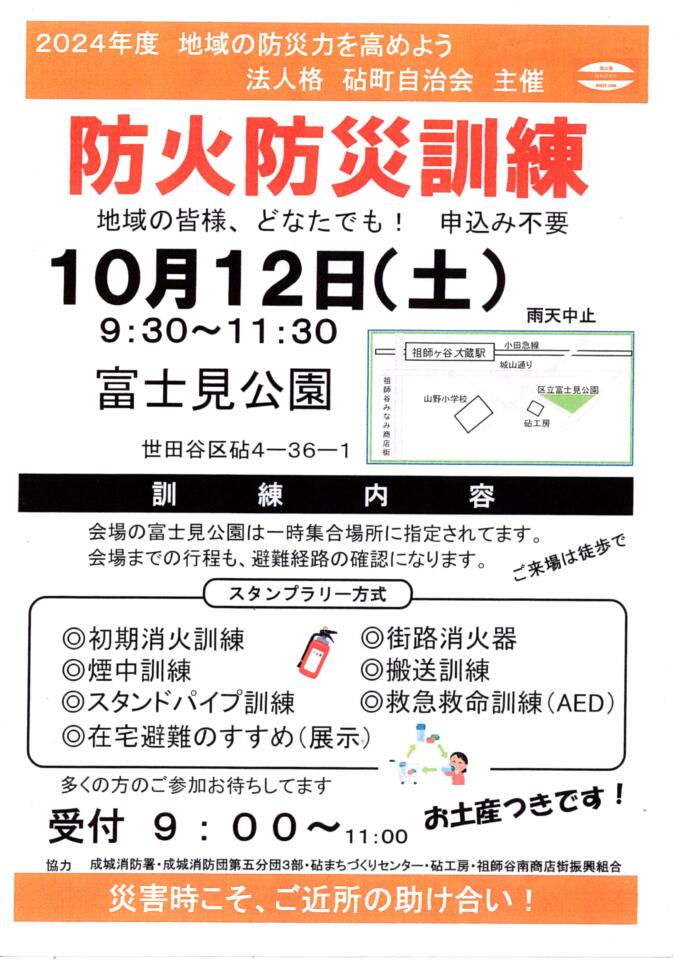

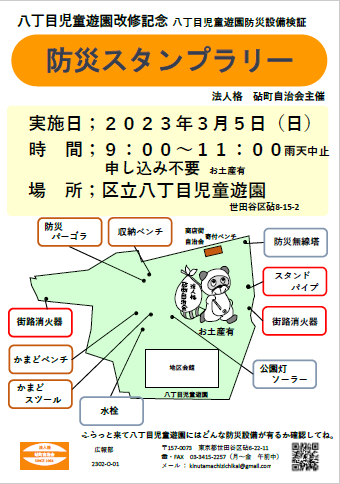

震災時の同時多発火災に備えて、初期消火の重要性を痛感いたします。「消そう小さな火のうちに!」のポスターでお知らせしているように、まず、ご自宅の消火器の使用期限や、使用方法などをご確認ください。小さな火のうちなら、近所同士の声掛けが重要ポイントです。火の勢いが大きくなると、市民レベルでは太刀打ちできません。街路消火器の設置場所と使用方法の周知、スタンドパイプ、D級可搬ポンプなどの使用手順、道路上にある消火栓の位置も意識しておいてください。これらの消火資機材を操作する訓練は、一般の会員の皆さまにも、ご参加いただいています。

「防火防災訓練」はもちろんですが、防災グッズの現物を手に取って確認できる「防災展覧会」も、自治会主催で毎年秋に行っています。災害時、命を救ってくれるのは、あなたの身近にいる人です。平時に近隣の人とのつながりを築いておきましょう。まず、挨拶から始めましょう。そして、自治会加入でもっと多くの人と協力できるようになっておくことも大切です。防災の面だけではなく、楽しいイベントもご一緒に!顔見知りを増やしましょう!在宅避難の一番強い味方です。(防火防災部 部長O)