夏から始めるラジオ体操 毎日の習慣に!

ラジオ体操が始まります。この地域では、山野小学校、砧大根公園、観音公園で、6時30分から開始されます。前半は、7月19日(土)から23日(水)、後半は、8月26日(日)から30日(土)までです。これをきっかけに、日常生活にラジオ体操を取り入れてみませんか。この機会に、子供達だけではなく、大人もラジオ体操を一日の習慣にしましょう。ラジオ体操の魅力は、「いつでも、どこでも、だれでも」出来ることです。その一つ一つの動きに意味があります。ラジオ体操は、国民の体力向上と健康の保持や増進を目的とした一般向けの体操です。曲が始まると、ほとんどの人が、体を動かします。身も心もほぐす、参加することで、生活のリズムが出来ます。健康増進はもちろんのこと、集まった人たちとコミュニケーションが深まり、顔見知りが増え、地域のつながりを意識できることが重要です。特に高齢者の健康維持には、こうした機会が重要なポイントだそうです。

法人格 砧町自治会では、、防災訓練や、体を動かす作業の前に、必ずラジオ体操を行って、体を慣らし一体感を盛り上げるようにしています。この約10分間の体操が、十分なストレッチ運動となります。毎回、方言や、外国語バージョンと変化をつけて、行っています。津軽弁・博多弁・大阪弁、英語・イタリア語・フランス語などの掛け声に、参加者は、笑顔で取り組んでいます。ラジオ体操は、気軽に始められる健康法として親しまれ、日常生活ではあまり使われない筋肉や関節を動かすことで、体の柔軟性を高め、筋力の低下を防ぐ効果があります。かつては、「国民保健体操」として制作されましたが、NHKがラジオ放送をしてから、「ラジオ体操」と呼ばれるようになったそうです。ラジオ体操第一、第二、そして実はあまり知られていませんが第三もあるそうです。「ラジオ体操 第三」は、日本の終戦後1年半だけ放送されたという経緯があり、動きが複雑な上、テンポが速いのが特徴で、一般にはあまり普及せず、「幻のラジオ体操」と呼ばれています。11種類の動作と、16の運動で構成されていて、有酸素運動としての効果が高いそうです。興味のある方は、検索してみてください。このラジオ体操と、地域で行われる盆踊りとの共通点は、曲がかかると、自然に体が動くことです。日本中の老若男女、だれもかれもが、動きだします

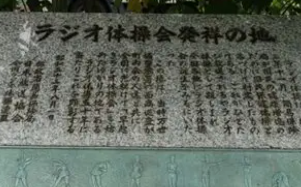

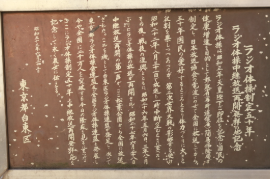

1928年「国民保健体操」としてラジオ放送が開始されたものが、ラジオ体操の始まりです。被災地でも閉じこもりがちな人々が参加しやすい取り組みとしても、採用されました。ラジオ体操の発祥の地というのは、主に次の3ヵ所とされています。佐久間公園(秋葉原)、大塚公園(文京区)、千住本氷川神社(足立区))です。「ラジオ体操会発祥の地」という石碑が、千代田区佐久間町の小学校跡地にあるそうです。 この地域で、自主的に行っている体操サークルもあります。世田谷区健康体操連盟に所属するいくつかの体操サークルでは、40年、50年、続けていらっしゃる方もいらっしゃいます。砧公園で毎朝行われている「砧公園ラジオ体操会」は指導者は特にいないそうですが、40年以上の歴史があるそうです。あの広い砧公園に集まり、6時半からのラジオ体操に参加する人が大勢います。その場所まで徒歩で行くことも準備運動になっています。月に一回開催される、祖師ヶ谷大蔵駅前広場での「青空体操」もご存じですか。元気に早起きして、新しい朝、希望の朝に、ラジオ体操の会場に出かけてみませんか!

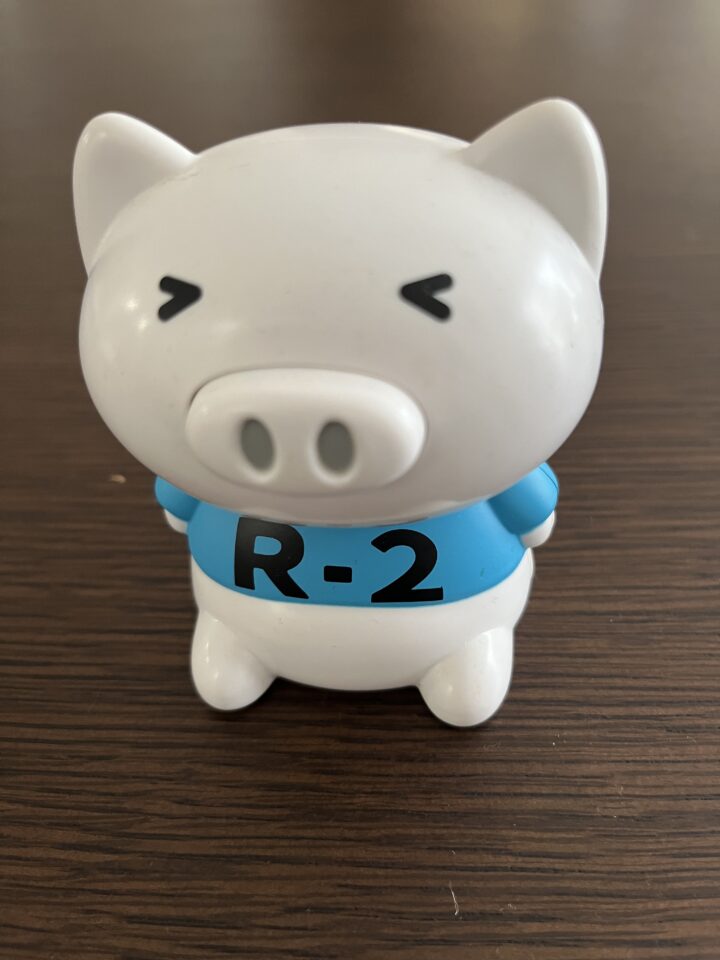

いいことづくめのラジオ体操ですが、出かけていきたくない、時間に縛られたくないという方には、家で一人で取り組める、「体操ブーブー」をお勧めします。第一と第二があります。鼻のボタンをポッチとすると、メッセージと、ラジオ体操の音楽が流れます。空いた時間に、一人でできます。皆さま、この夏は無理をしないで、体を動かす習慣作りを!(広報部 部長K)