彼岸花 咲いた!秋分の日

気が付くと庭の片隅に、植えた覚えもないのに、彼岸花がスクッと立ち上がって咲いていました。お彼岸の時期に咲きました。彼岸花をよく見てみると、高さ30cm~50cmの長い茎に大きな花がポツンと咲いています。ヒガンバナ科・ヒガンバナ属(リコリス属)の多年草で球根植物です。反り返った細い花びらと、長く突き出た雄しべがなんとも言えない美しさを見せてくれます。彼岸花の大きな特徴は、一般的な花と少し違うその生態。彼岸花は球根から花が出てきて、その花が枯れた後に葉が成長します。だから葉がない状態で花が咲いているのです。花と葉を同時に見ることができない事から「葉見ず花見ず」と言われ、昔の人は恐れをなしたとか。彼岸花には毒があるため、「食べた後は彼岸(あの世)しかない」ということが由来ともいわれています。

彼岸花の花言葉は「悲しい思い出」「あきらめ」「想うはあなたひとり」「情熱」「独立」「再会」などです。秋の彼岸頃に咲くことから、「別れ」や「死」との結びつきもあるようです。彼岸花の別名は1,000を超え、もっとも有名な別名は「曼殊沙華(まんじゅしゃげ)」です。これはサンスクリット語で「天界に咲く花」という意味で、おめでたいことが起こる兆しに赤い花が天から降ってくるという、仏教に由来する言葉となります。一方、地獄花、幽霊花、死人花、剃刀花、毒花、葬式花、墓花、火事花、狐花、蛇花、天蓋花、雷花など、あまりありがたくない、彼岸や死と結びつくイメージの名前がついています。彼岸花の球根が持つ毒には、動物よけや虫よけ効果があるとされています。そのため、昔の人は亡くなった人を土葬する際にモグラやネズミが遺体を掘り返さないよう、彼岸花を墓地の周りに植えていたといわれています。このように、かつては墓地に多く咲いている花であったため、怖い別名がついたり、不吉な花といわれるようになったという説もあります。

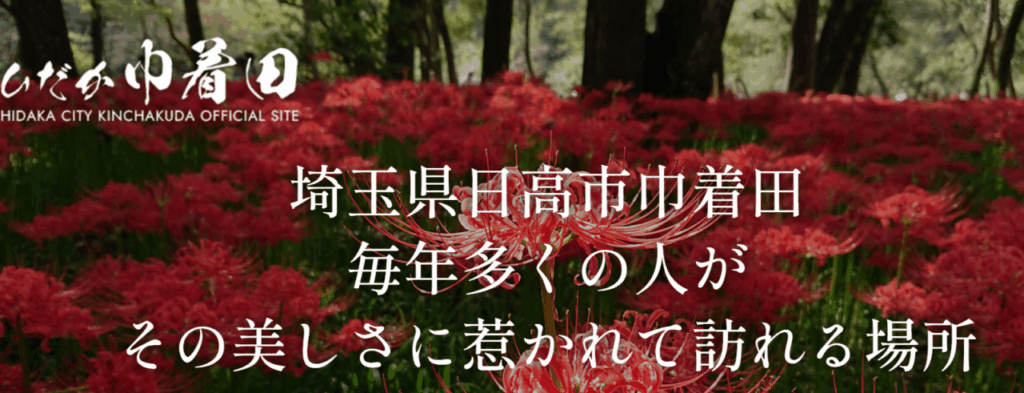

この花の魅力を満喫したい方は、曼珠沙華の里「巾着田」へお出かけされてはいかがでしょうか。埼玉県日高市内を流れる清流、高麗川(こまがわ)の蛇行により長い年月をかけてつくられ、その形がきんちゃくの形に似ていることから、巾着田(きんちゃくだ)と呼ばれるようになりました。秋の曼珠沙華(まんじゅしゃげ)群生地は辺り一面が真紅に染まり、まるで赤い絨毯(じゅうたん)を敷き詰めたようです。この絨毯の中心に立ちますと、ここが現世とは思えない不思議な感覚にとらわれます。毎年多くの人がその美しさに惹かれて訪れているようです。(広報部 部長K)