砧婦人団体連合会主催 「防災講習会」

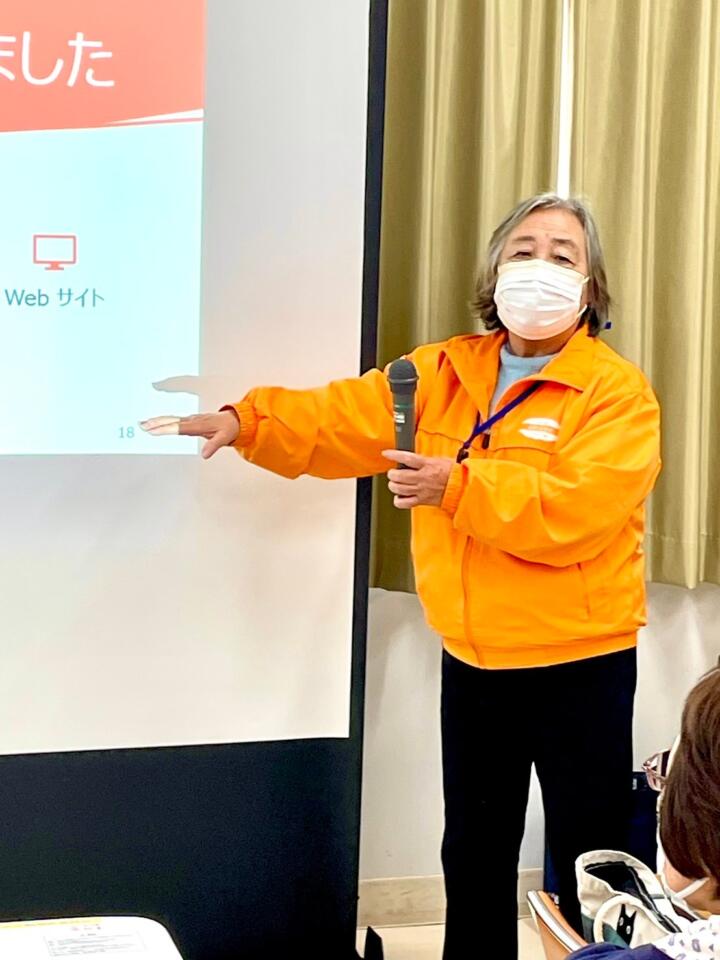

12月9日(月)砧まちづくりセンター活動フロアーで、砧婦人団体連合会主催の「防災講習会」が開催されました。会長の秋山さんの挨拶に始まり、防災担当係長の森さんの防災についての講義を聞きました。在宅避難の推奨、避難指示について、避難生活における健康維持、災害関連死など、きめ細かく分かりやすい内容でした。もっと多くの人に聞いて欲しいものだと思いました。この後、法人格 砧町自治会の婦人部の理事が、日常の防災についての案内役を務めました。「災害時の食」についてはパワーポイントで、「災害時のトイレ対策」については、実物を展示して、説明いたしました。

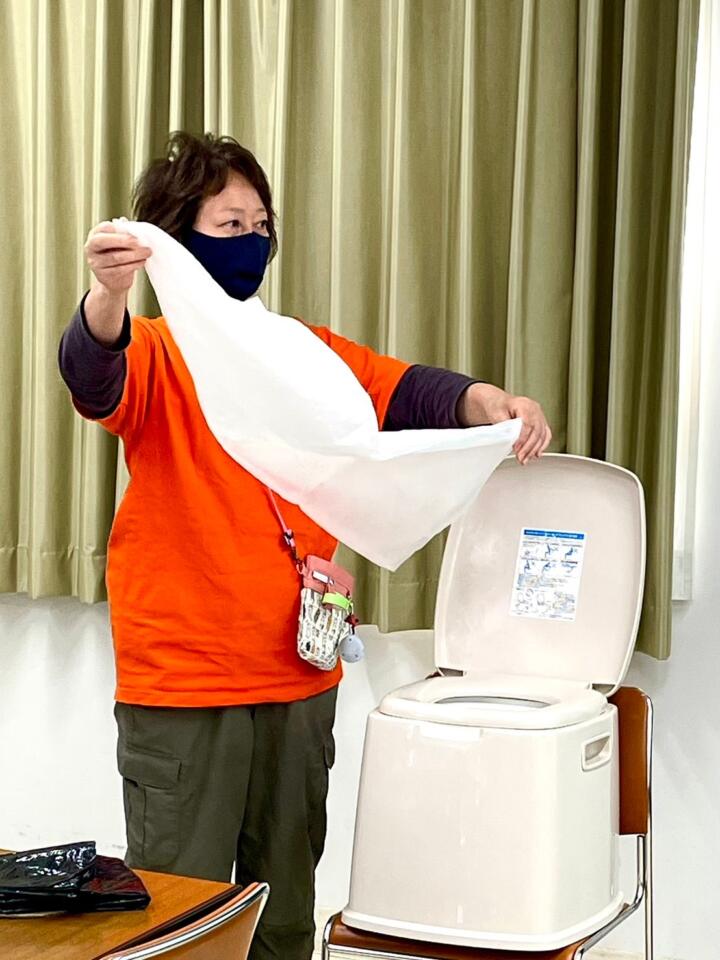

前回の婦人団体連合会の講習会では、全員で災害時のポリ袋調理に取り組んでみたのですが、今回は「事前の食料備蓄から調理法まで考える」の副題のとおり、お話しだけにさせていただきました。災害時の食生活を一週間の曜日にたとえ、火・水・食・金と、実物展示と共に、お知らせいたしました。火は、調理をするための熱源、水は生きるため、食は食材、そして身もふたもないことですが金は、もちろん現金の金です。この後の防災食の試食の出来上がりを待つ間、やはり一番大切な「災害時のトイレ対策」について、ご説明をいたしました。

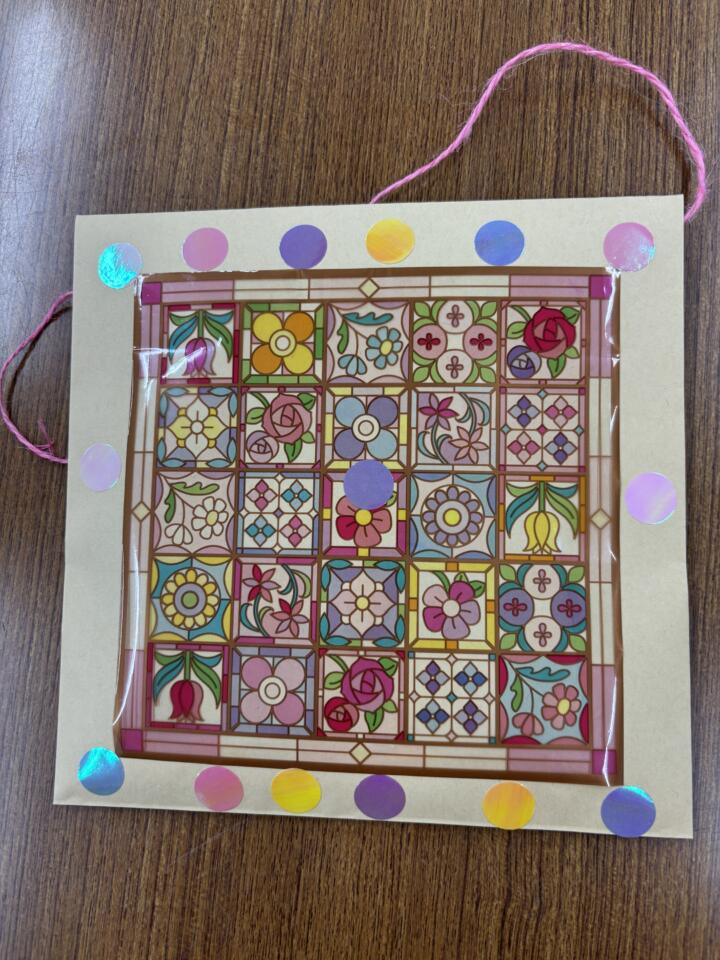

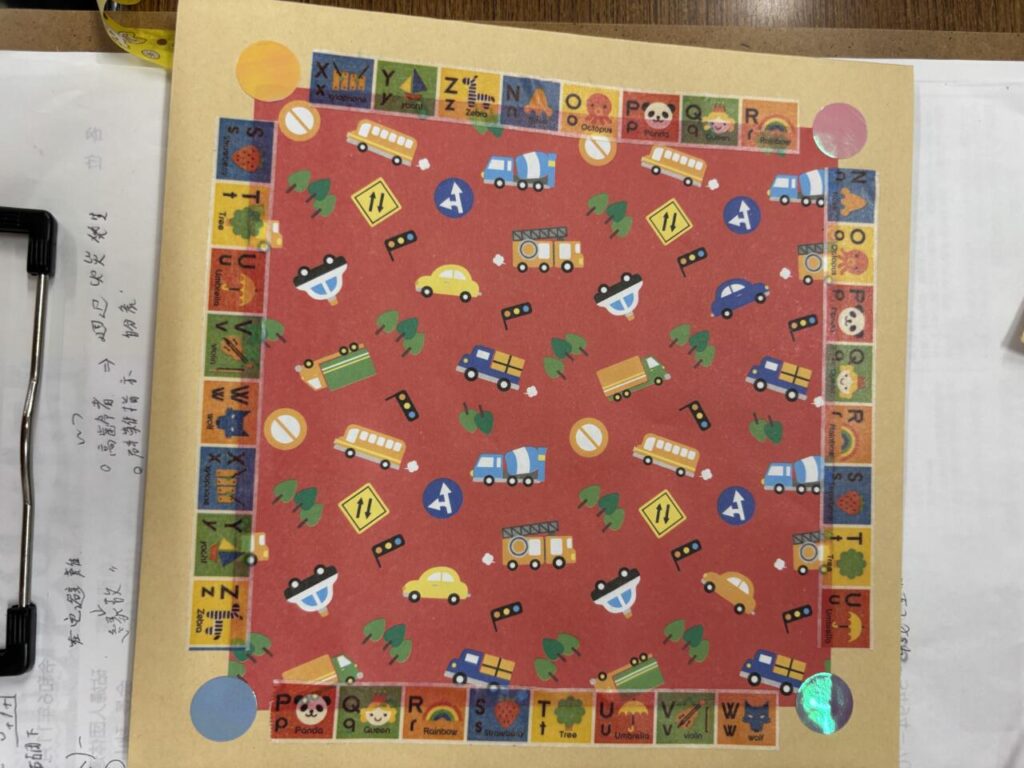

トイレの準備は7日分などと言われていますが、それだけの準備が出来ている方が、どれだけいらっしゃるでしょうか。今回の「せたがや防災ギフト」でお申し込みされた方もいらっしゃるでしょう。それでも充分でしょうか?単に7日分ではなく、その時に自分がどこにいるかが重要です。自宅か、外出先か、避難所かに分けて考えましょう。今回は、それぞれの状況に応じての「トイレ対策」について、お伝えいたしました。その上で、備蓄を勧められている「携帯トイレ」を深掘りしてみました。実は、市販の「携帯トイレ」の内容は、ほぼ同じで、3種類の具材で構成されています。それをもっと意識していただくために、法人格 砧町自治会で取り組んできたアートとトイレの融合「アートイレ」を全員で作成してみました。トイレに飾って、目に入ることで、災害時のトイレ対策の必要性を、より強く意識してもらうためです。座学だけではちょっと物足りなかった?参加者たちは、嬉々として制作に取り組みました。美的センスが問われ、個性豊かな作品の見事なこと。きっと、それぞれのご自宅のトイレに、自慢の作品が飾られることでしょう。砧まちづくりセンターのトイレにも、飾ってあるかも。

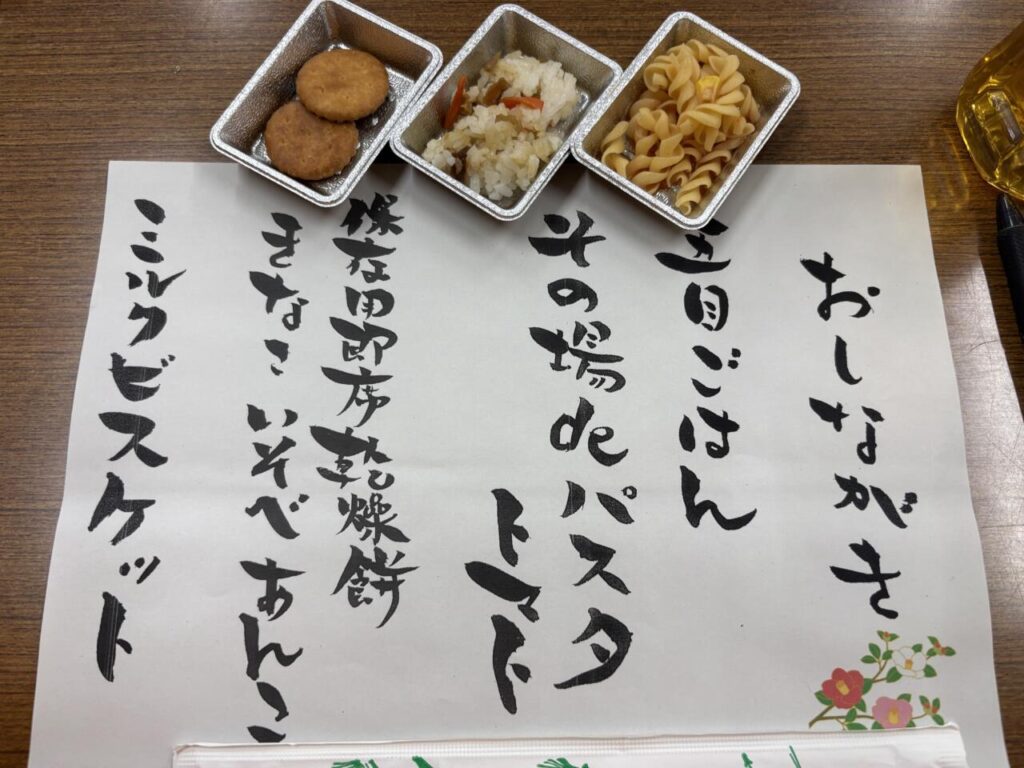

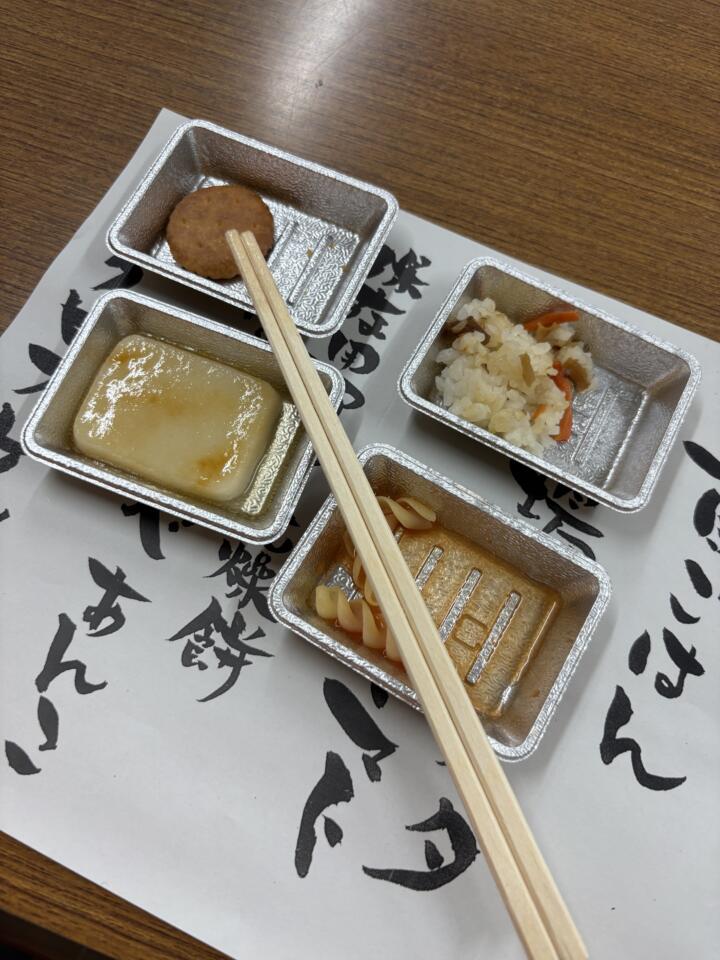

お待ちかね、おいしい?防災食の試食です。今回もまちづくりセンター所長が、すてきなお品書きをしたためてくださいました。五目ごはん、その場deパスタ(トマト味)、保存用即席乾燥餅(きなこ・いそべ・あんこ)ミルクビスケットです。実際に試食してみて、防災食・災害食も、以前よりもっと簡単で味も進化していると案じました。食料備蓄は、7日分必要と言われていますが、それは非常食や防災食が7日分という意味ではありません。長期保存食品や、常災兼備食など、日常生活の中で、探してみてください。インフラが停止した時に、自宅で7日間しのげる食材の量を準備しましょう。災害時の食生活は、手間を少なく、洗い物を少なく、ゴミを少なくを、心がけるようにしましょう。

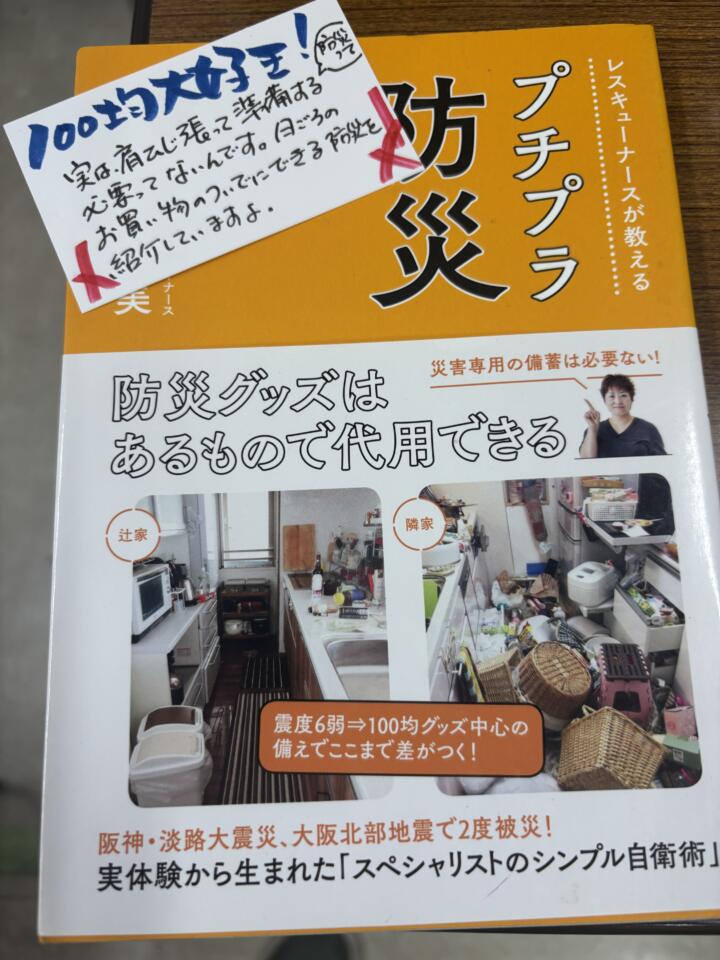

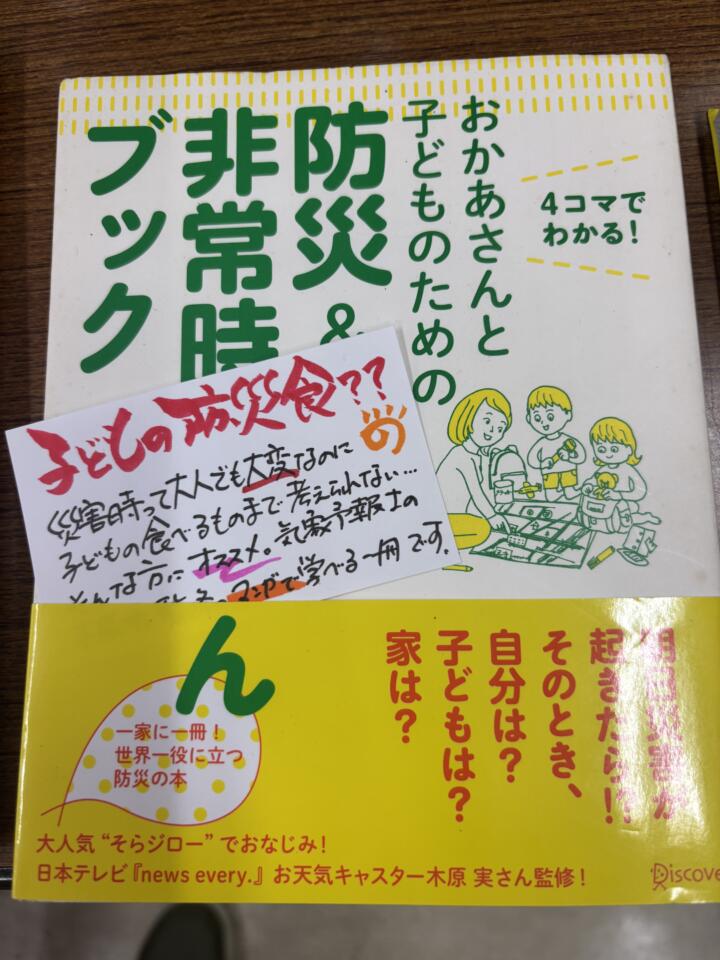

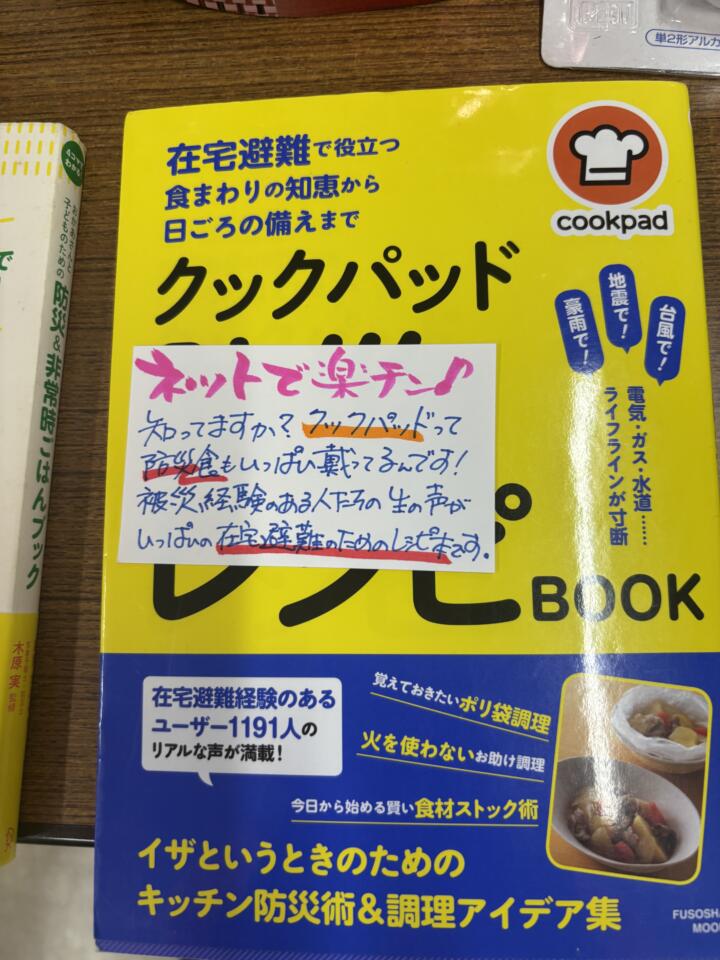

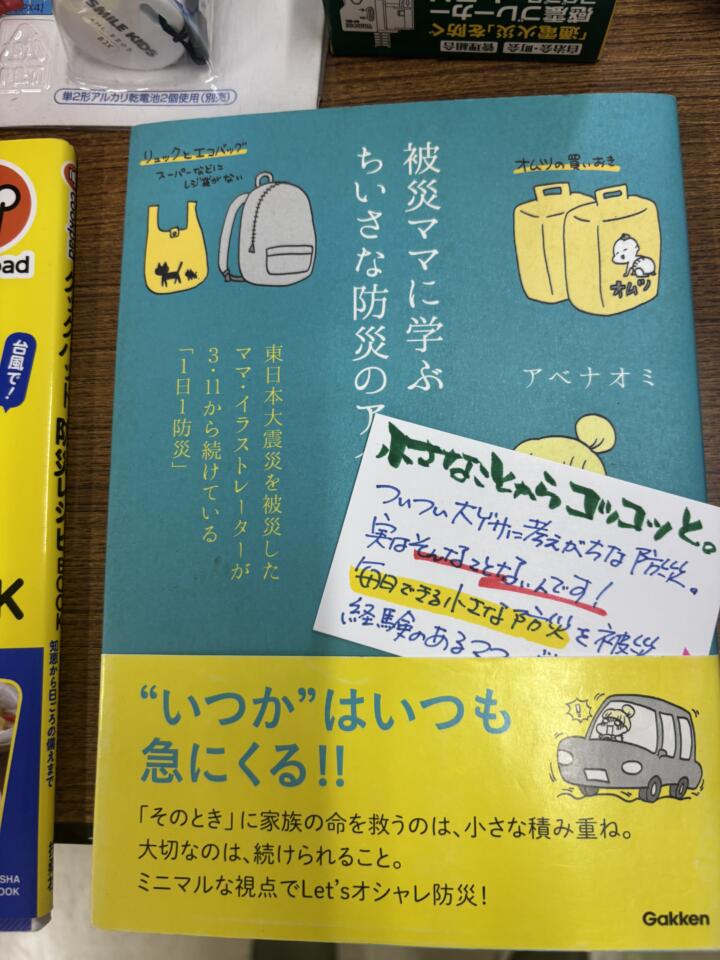

携帯トイレのサンプル、ポータブルトイレ、調理用ポリ袋のサンプルなどの他に、防災に関する本などを、大量に持参して展示いたしました。その中で防災食のタネ本とした書籍に、まちづくりセンター所長が、おしゃれなポップをつけてくださいました。

① 子供の防災食「災害時って大人でも大変なのに、子供の食べるものまで考えられない。そんな方にオススメ。気象予報士の木原サン監修の漫画で学べる1冊」(防災&非常時のごはんブック ディスカバー21)

② 必ず役に立ちます!「防災食ってこんなにカンタンなの?思わずそう言っちゃいそうなレシピが盛りだくさん。栄養士の皆さんが紹介してくれるので、お味と栄養はバッチリ」(必ず役立つ震災食 北國新聞社)

③ ネットで楽チン!知っていますか?クックパッドって防災食もいっぱい載っているのです。被災経験のある人たちの生の声がいっぱいの在宅避難のためのレシピ本です。」(クックパッド 防災レシピ 扶桑社)

④ 小さなことからコツコツと「ついつい大ゲサに考えがちな防災。実はそんなことないんです!毎日できる小さな防災を被災経験のあるママに学びませう。」(被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア40 学研プラス)

⑤ 100均 大好き!「実は、肩ひじ張って準備する必要ってないんです。日ごろのお買い物ついでに出来る防災を紹介していますよ。」(プチプラ防災 扶桑社)

砧婦人団体連合会主催の、「防災講習会」の様子をお知らせしました。参加者の皆様からは、「楽しかった、ためになった」とのお声が聞かれました。ここからの各自の行動が大事です。少しでもこの講習で学んだことを、ご自分自身で取り入れて、ブラッシュアップしていってください。災害時には、体力、財力、応用力が必要かな~と考えています。そして、日頃からの地域ネットワークが一番大事です。(婦人部 部長S)