大人の自由研究 「砧」➂

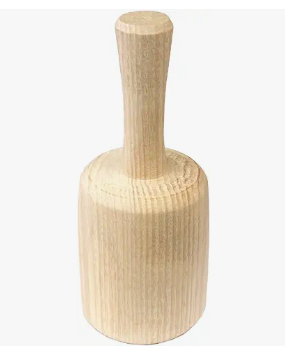

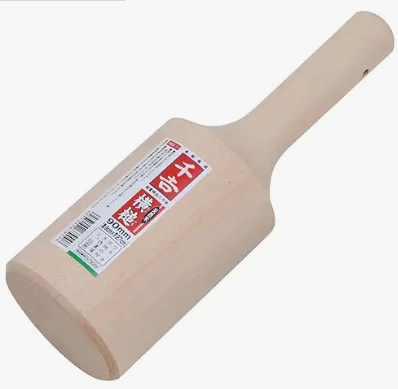

「砧 見つけた!」と思ったら、まったく違う用途のものでした。宮城蔵王こけし館(宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉宇新地西裏山36-135)なぜか大勢の外国人観光客でにぎわっていました。お土産のこけしを買うのも、外国人観光客。日本人は、あまり買っていないようでした。館内の展示物の中に、「砧」を見つけました。「これだ!砧だ!」と喜んだものの、キャプションは「ツツボ」となっています。砧じゃないの?何をする道具?学芸員らしい方に、質問してみました。なんと、藁打ちの棒とのこと。ツツボとは、稲や豆類などの穀物を叩いて脱殻する農具のことだそうです。ろくろで成型するこけしの技法を使ったのか、なめらかで美しいフォルムです。

砧は、絹を叩く物、女性の夜なべ仕事、と思っていたので意外でした。そういえば、板橋区立郷土資料館(板橋区赤塚5-35-25)にも同じようなものがありました。それも確か、農具のコーナーに展示されていて、手槌と表記されていました。、こちらも、藁打ちの時に使うものだそうです。確かに、柔らかい絹を打つには、武骨すぎる形状です。

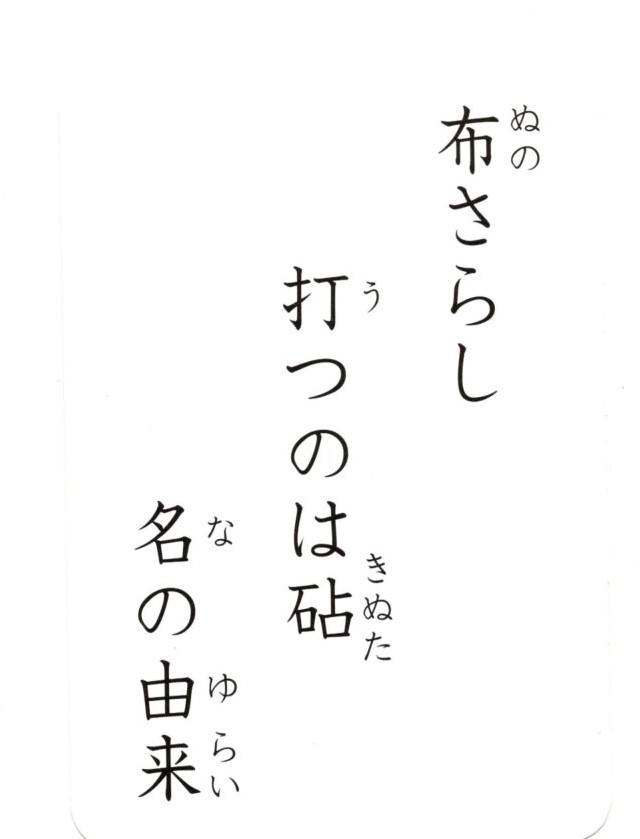

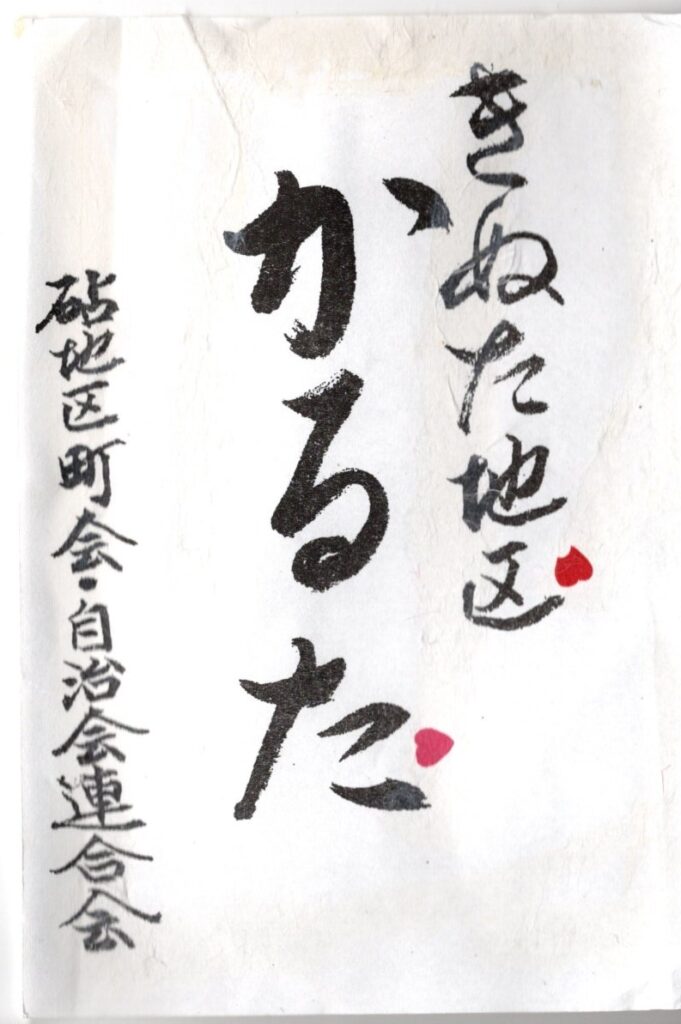

Amazonで検索すると、この形状のものは、大体が藁打ち棒となっています。絹を叩く物ではないようです。今まで思ってきた「砧」のイメージには合致しません。2009年、砧地区町会・自治会連合会作成の、「きぬた地区かるた」にも砧が取り上げられています。ここでも、朝廷に納める布を、叩いて柔らかくするための道具となっています。叩いているのは布のようですが、打っている人は、どうしても男性のように見えるのですが。

砧は、絹地の特産地であったので、織った絹の布を、水でさらしながら、叩いたと言われています。特産地なら、蚕を飼っていて、桑の木もたくさんあったのでしょうね。女の人が、夜なべ仕事で、叩くには、重そうな道具のような気がします。川辺で叩いたという記述を見ます。「あちこちから、砧を叩く音が、響いてくる」と小説などにも記されています。夜なべ仕事で川辺に行くのでしょうか?これもちょっと疑問です。大人の自由研究、まだまだ深掘りできそうです。(広報部 部長K)